病歴・就労状況等申立書は、障害年金審査で“あなたの生活の実態”を伝える最重要書類。医師の診断書では拾い切れない日常の困りごとや就労の支障を補完し、等級判断に直結します。ここでは、審査側に伝わる書き方・構成・注意点を具体的に解説します。

目次

病歴・就労状況等申立書とは?作成の重要性と注意点

「病歴・就労状況等申立書」は、障害年金を申請する際に本人が自ら作成する重要な書類です。これは、医師が記入する「診断書」とは異なり、請求者自身が自分の生活実態や就労状況について、詳しく説明するためのものです。

診断書には、障害の状態や治療経過などが記載されますが、医師の診察時間は限られており、日常生活の細かな支障や働くうえでの困難さまでを十分に反映できないことがあります。そうした不足を補うために活用されるのが、この申立書です。

申立書には、日々の生活の中でどのような困難があるのか、仕事にどのような影響が出ているのかといった、実際の体験に基づいた情報を具体的に書くことが求められます。このような詳細な記載が、審査担当者に実情を正確に理解してもらう助けとなり、審査結果に大きく影響することも少なくありません。

そのため、申立書は単なる添付書類として軽視せず、診断書で伝えきれない部分をしっかりと補う重要な役割を果たすものとして、丁寧に準備・作成することが大切です。

病歴・就労状況等申立書の基本と書き方のポイント

ここでは、申立書作成の基本的な流れと注意点を解説します。

傷病名・発病日・初診日の記載方法

まず、傷病名は診断書に記載されたものを正確に転記します。複数の傷病がある場合は、それぞれ個別に記載しますが、同じ種類の障害であれば、ひとつにまとめても問題ありません。たとえば、「うつ病」と「不安障害」のように、同じ精神障害のカテゴリーであれば一括記載が可能です。

発病日は、診断書の記載をそのまま反映させます。多少曖昧でも問題はありませんが、初診日は非常に重要な情報となるため、できる限り正確に記載しましょう。カルテや診療記録を確認して、最初に医師の診察を受けた日を特定することが求められます。

発病から現在までの経過の記載方法

このセクションでは、病気の進行や治療の経緯、生活や就労への影響などを、時系列で具体的に説明します。医療機関ごとに通院期間、治療内容、受診頻度、入院歴などを整理して書きましょう。

治療が一時中断された期間があれば、その理由や当時の生活状況も併せて記載するのがポイントです。通院が長期に及ぶ場合は、3〜5年ごとに区切ってまとめると分かりやすくなります。複数の医療機関を受診している場合は、それぞれの状況を明確に記載してください。

就労状況の記載方法

就労状況については、障害認定日(通常は初診日から1年6ヶ月後)と現在の2つの時点での状態を記載します。

具体的には、職種、業務内容、勤務時間、勤務日数などを詳細に書き、仕事中や退勤後の体調や困難さについても説明しましょう。たとえば、「業務中に集中力が続かずミスが増える」「通勤が体調面で大きな負担になる」など、実体験に基づく記載が有効です。

もし現在就労していない場合は、「なぜ働けないのか」という理由を明確に説明することが重要です。選択項目がある場合でも、背景や理由を補足的に加えると説得力が増します。

日常生活状況の記載方法

食事・着替え・トイレなど、日常生活に関わる行動について、「自発的にできるかどうか」を基準に4段階で評価します。

同居している場合でも、一人暮らしを想定して記載することが求められます。どの程度援助が必要か、援助を受ける頻度や内容も具体的に記述しましょう。

例:「食事は準備から片付けまで家族の手助けがないとできない」「トイレは介助なしで行けるが失敗することがある」など、細かいエピソードや実情が審査の判断材料となります。

家族の意見を取り入れることの大切さ

申立書が完成したら、家族や親しい人に内容を読んでもらいましょう。家族は日々の様子を客観的に見ているため、自分では気づかなかった点を指摘してもらえる可能性があります。

とくに日常生活の困難さや症状の変化については、他者の視点を取り入れることで、より正確かつ充実した内容になります。

申立書作成時の注意点

申立書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。

診断書との整合性を取る

申立書と診断書の内容が食い違うと、審査にマイナスの影響を与える可能性があります。診断書を確認しながら

記載内容を整えましょう。

具体的な記述を心がける

抽象的な表現ではなく、数字や事例を交えながら記載すると、説得力が高まります。たとえば、「通勤が困難」ではなく

「片道30分の電車通勤で体調が悪化しやすく、週に2回は早退していた」といった書き方が望ましいです。

全体に一貫性を持たせる

症状の変化や生活の経緯が自然な流れで伝わるように、一貫性のある記述を意識しましょう。

あいまいな表現を避ける

「少しつらい」「だいたいできる」といった表現は避け、はっきりと事実を記載することで、審査側により

明確な判断材料を提供できます。

まとめ

病歴・就労状況等申立書は、障害年金申請において申請者自身の実情を伝える重要な書類です。診断書を補完する役割を

果たすため、生活や仕事における具体的な困難を、丁寧に、正確に記載することが求められます。

家族の意見を取り入れながら、読みやすく整合性のある内容に仕上げることで、審査において有利に働く可能性が

高まります。作成に不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することも検討すると良いでしょう。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

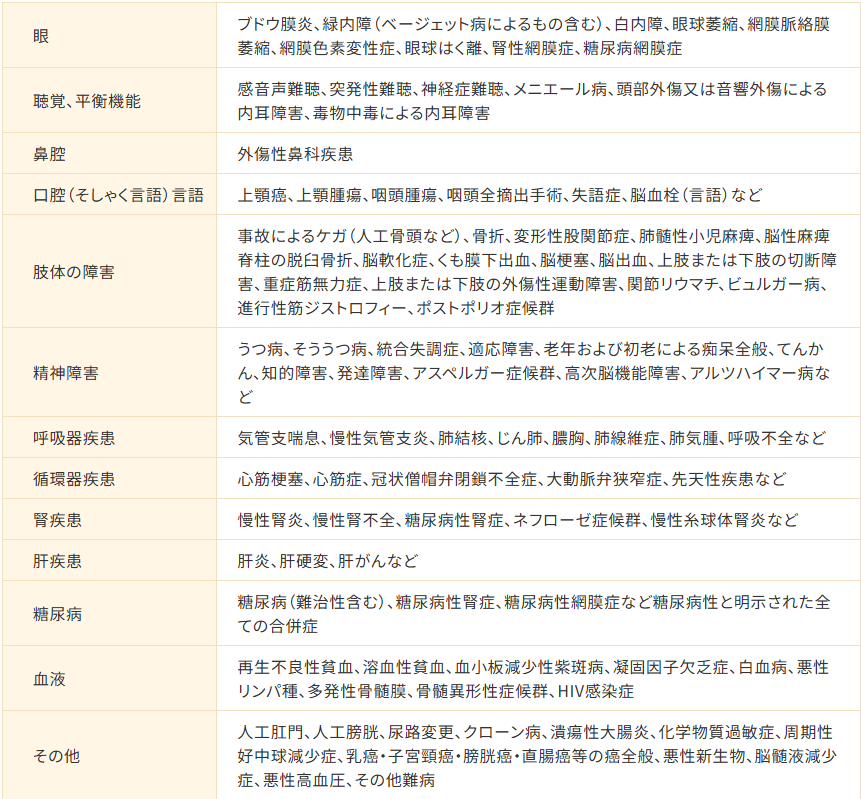

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。

自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

ノウハウがないために障害年金が「もらえない」「本来もらえる金額より少なくなる」といったことがなくなります。

複雑な障害年金の手続きを「着手金0」「完全成功報酬」でサポートします。

あなたの立場に立ち、家族のように親身に対応いたします。

LINEで簡単相談!

LINEをお使いの方は、LINEで簡単に相談や面談予約することができます。

Zoomを利用したオンライン相談にも対応しています。

ご自宅や外出先からでも安心して、障害年金に関するご不安やご質問をご相談いただけます。

ご依頼をいただければ、申請手続きについても居住地に関わらず、非対面で完結することが可能です。

障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずは無料相談のご予約を

「障害年金の申請について相談したい」という方は、まずはお電話またはメールでご予約ください。

【電話でのお問い合わせ】

TEL:0766-50-8771

【メールでのお問い合わせ】

>>メールでのお問い合わせはこちら

【1分間で受給診断】

「自分が障害年金を受給できるか知りたい」という方のために、

簡単にできる【1分間受給判定】をご用意しています。

【対応エリア】

富山県

富山市、 高岡市、 射水市、 砺波市、 南砺市、 氷見市、 魚津市、 黒部市、 滑川市、 小矢部市、

石川県

金沢市、 津幡町、 かほく市、 内灘町、 野々市市、 白山市

LINEで簡単相談!

LINEをお使いの方は、LINEで簡単に相談や面談予約することができます。